2025/09/19 09:30

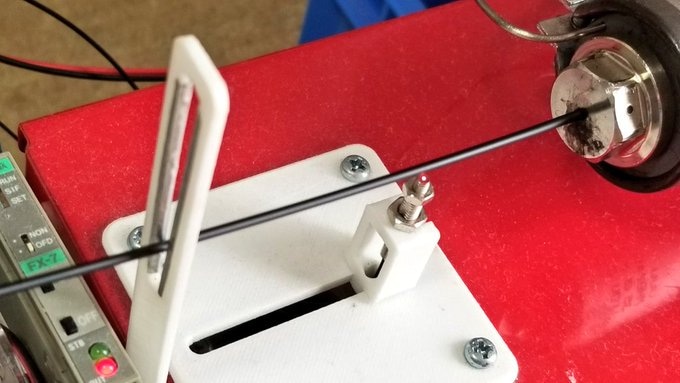

最近導電性フィラメントが好評で、お盆明けから生産に追われており、この一か月で計12kg分を加工しました。

暑い中、汗をぬぐいながら、講演の出だしはどんな話にしようかな、どんな説明をしたらわかってもらえるかなと、ぼんやり考えていました。

フィラメントをやりはじめた当時は、当方は樹脂の知識も押出加工の知識もなく、「押出機なんてヒーターとモーターだけの単純なものだし、フィラメントを作る動画も上がっているくらいだから、わりと簡単に行けるんじゃない?」みたいな考えをしていました。特別に知識がなくても、ちょこっとした手間で作れる、3Dプリンタと同じような感覚だと思っていたわけです。

最初は当然うまくいくわけもありません。無数の失敗を繰り返し、お金をかけて改造し、試行錯誤を繰り返して何とか幸運にもフィラメントが作れるようになったわけですが、今振り返ってみると、やはり理屈をすっ飛ばして押出加工はできないのだなというところにいきつきます。

小型の押出機では様々な種類の樹脂を扱うことが多くなります。ひとつの樹脂だけがうまくいっても、それは十分とは言えません。ある程度はいろんな種類の樹脂でも対応できることが必要です。多様な樹脂に対応でき、かつ安定した長尺加工ができるには、こう条件を変えるとレオロジー的に樹脂はこう動いて、結果としてこうなるということが頭の中で想像できることが必要です。これがないと金型設計や加工中の条件調整もままなりません。

今はフィラメント押出機も押出・冷却・調整・巻取などセットになったものが出てきていますが、ある特定の樹脂には対応できても、別の樹脂には対応しきれないといったこともしばしばあります。中には簡単にフィラメントを作っている動画も散見しますが、それはそう見せているだけで、実際にはごく限られた樹脂や条件だけでしかうまくいかない可能性もあります。

結局、多様な樹脂でも対応してフィラメントが作れるようになるには、「古くさい樹脂加工の技術を避けて通ることはできない」、「王道の考え方がベースにないと無理だ」というのが、未経験からやってきた当方が達した結論です。

<3Dプリンタ>

すべてデジタルで表現されている世界。樹脂の理屈がわかっていなくても手軽にモノができ、樹脂の理屈を考えなくても済むようにあらかじめ調整されている世界(限界に近い領域を手掛ける場合は、ある程度理屈がわかっていないと到達できないこともある)。

<フィラメント押出>

アナログで古典的な樹脂加工の世界。装置が小型・卓上になっても支配している理屈は一般の成形機と同じで、3Dプリンタのような簡便なものにはならない。樹脂がどう溶融してスクリューから金型を通って押し出され、どう冷却されるか、一連の樹脂の挙動が頭に思い描けないと改善の方向性が見いだせず、場合によっては調整すらできない。

上記が当方の認識です。

このあたりの感覚は、実際に押出機を扱った人間にしか理解できないところがあります。バックグラウンドがない方にはいくら言葉を尽くしても、フィラメント加工の難しさを知ってもらうことさえ難しいです。

たまにフィラメント試作のご相談をいただきますが、実は9割以上は試作にまでたどりつきません。やりたいことに対してご説明するわけですが、技術的なところに対してのギャップがあまりに大きすぎて理解いただけず、折り合いがつかずに連絡が途絶えてしまうことがほとんどです。小型機だから「ちょこっとした手間ですぐに作れるんでしょ?」というイメージが先行するのかもしれません。

上で書いたように、当方も昔はそう思っていたので、このあたりはよくわかります。

フィラメントと3Dプリンタは近いところにありそうに見えても、実際のところはまったく世界が違うというのが当方の考えです。